ニュージーランドから「遊・暮・働・学」を共有します、パーマカルチャリストのまりこです!

このブログでも、何度かお伝えしているキエーロ。(販売もしています。)

この度、キエーロオフィシャル アドバイザー認定講座を受講し、オフィシャルに活動ができるように準備を進めています。

そして、昨日。申し込んでからずっと待ち望んでいた、第一回の講義がありました。

第一回講義は、現地に集まれる方々と、私のようにオンライン組とのハイブリット講座でした。(海外からは私1人です。)

これから、キエーロの正しい使い方を学び、そして、正しい伝え方を学んで、ニュージーランドで普及できるように頑張ります!

ニュージーランドで協力していただける方がいたら、大歓迎です!

ゴミ消えろ!ゼロ ウェイストな箱『キエーロ』とは?

私がキエーロを使い始めたのは3年前。その頃は、まだ商標登録もされておらず、どんな形でも、箱の中に土を入れて生ごみと混ぜれば『キエーロ』と呼んでいたと記憶しております。

なぜなら、考案者の松本信夫さんも、最初はこの箱に名前を付けておらず、改良を重ねて今のような形になったそうです。

キエーロの始まりは1995年頃。当時は、庭の片隅に溜めていた枯葉の上に、ただ生ごみを捨てていただけ。

特に、堆肥を作ろうというつもりもなく、庭の片隅にまとめて捨てていただけだったそうです。

とはいえ、「見るのも不快な生ごみを早くなくしたい。熱を与えれば良いだろう」という発想で、自宅にあった透明のトタン板を枯葉の上に乗せていただけでした。

その頃はまだ、「生ごみが無くなる不思議な現象」でしかありませんでしたが、

考えてみると、微生物の力によって、自然の分解が進み、消えてなくなるー

これが、キエーロの原点です。

今では、「キエーロ」という名前は商標登録されており、キエーロの定義も決まっています。

『太陽光を通す透明なふたと、風を通すサイドの三角の隙間がある。』『30L以上の土が入る』

据え置きキエーロ試験合格です

我が家のキエーロは、ちゃんとキエーロ規格でした。

ニュージーランドでは、こちら (英語)からお買い求めいただけます。

ニュージーランドは、日本と比べると資材が高価なので、無駄の出ない設計になっています。そのため、キエーロオフィシャルよりも一回り小さめサイズです。また、透明屋根の『波目』が横に設置されていますが、これは雨避けのために設置されているものなので、雨が中に入らなければ横でも問題ありません。

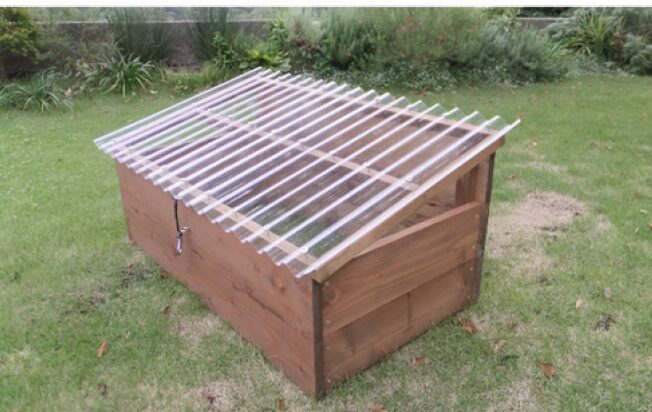

据え置き型、ベランダ型の2種類

据え置き型は、底がなく、地面にそのまま置いて土を入れて使います。

据え置き型 出典:キエーロオフィシャル資料 参

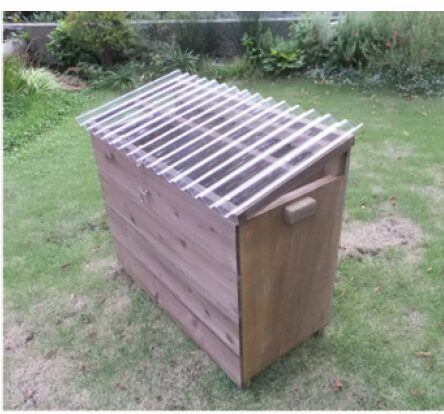

底がついているベランダ型は、家の敷地に土がない、コンクリートで固められている

という方からのリクエストで誕生しました。

ベランダ型 出典:キエーロオフィシャル 資料

キエーロの効果は『土の量』に比例するので、土が多ければ多いほと処理能力が上がります。

という定義で、必然的にベランダ型は高さがあります。

ですが、下半分の土は微生物のためというよりは水分を吸収するためだそうです。

また、簡易的にプラスチックの衣装ケースなどを利用したミニキエーロもありますが、

プラスチックは劣化しやすく、マイクロプラスチックになる懸念があるので、長期の使用は避けましょう。

キエーロに入れる土について

キエーロに入れる土は、『黒土』が推奨されています。

しかし、黒土と言っても、住む場所によって土壌の質が違います。

キエーロオフィシャルの言う『黒土』とは、関東ロームの土だそうです。

関東ロームは、関東平野に広がる火山灰が堆積してできた地層で、耕作には適さない土壌です。

関東以外にお住まいの場合、黒土が入手しずらいので、次にキエーロに適している土は『菜園の土』。微生物が住みやすい土になります。

逆に、『砂』『粘土質』はキエーロには適していません。微生物が住みにくい環境だからです。

他にも、近年では『竹チップ』や『廃菌床』(はいきんしょう)を使う人もいるそうです。これらは、乳酸菌や微生物が豊富で、生ごみを分解することができます。使い方には工夫が必要のようです。

キエーロで作られた土と微生物の関係は、研究でいろんなことが明らかになっています。

今後、新たな報告がありそうです!

キエーロの土はなぜ増えない?

キエーロは、堆肥を作るコンポストと仕組みは似ていますが、キエーロの特徴は 「土の量が増えない」 ことです。

実際、多くの人が最初に抱く質問は「なんで増えないの?」というものです。

説明が難しいので、AIに聞いてみました。

結論から言うと、

キエーロは「微生物が食べきって土に戻す仕組み」

コンポストは「分解しながら堆肥(=有機物)として残す仕組み」

です。

目的が違うので、ゴールが違う。それが、「増えない/増える」の差になります。

どういうこと?

キエーロの土の中では、生ごみが微生物によって 二酸化炭素・水・熱 にまで分解され、分子レベルで空気・水の世界へ戻ります。一方で堆肥作りは「途中(堆肥の状態)」で止めるので、結果として土の量が増えるのです。

つまり、

-

堆肥作り=途中まで分解 → 資材として残す

-

キエーロ=最後まで分解 → 形が残らない

堆肥作りは「土(堆肥)を作ること」が目的。

キエーロは「土(微生物)に餌を与えて消化させる」仕組み。

目的が違うから、結果も違います。

なるほど!

水分について

キエーロは、土の水分量のケアも重要です。

水分が多ければ分解が早いですが、水分が溜まれば土が腐りやすくなります。

逆に乾燥しすぎると、微生物が住めなくなり、分解されません。

とはいえ、難しく考える必要はありません。キッチンから出る生ごみ(スープや油も含む)には、十分な水分が含まれているので、適切にキエーロに投入するだけで、微生物が喜んでしっかりと分解できるようになります。(乾燥気味の場合は水分補給が必要です。)

実は、生ごみは多くの水分が含まれています。そのため、土に戻すことは自然なことなのです。

日本では、この水分の多い生ごみを可燃ごみとして焼却します。水を燃やすので、燃料をたくさん使い、二酸化炭素(温室効果ガス)が発生します。

一方、ニュージーランドでは、可燃ゴミを埋め立てます。すると、ゴミが分解されずに温室効果ガス(メタンガス)が発生します。

温室効果ガスの増加は地球の平均気温上昇につながると指摘されています。

キエーロは、土壌微生物の力で自然分解してくれるため、ゴミ回収による費用も、燃料も抑えられます。

つまり、環境に配慮した未来の環境改善に役立つ生ごみ処理機なのです。

キエーロ オフィシャルアドバイザーへの道 in ニュージーランド

ニュージーランドでは、家庭での堆肥作りは珍しくはありません。

私はキエーロの魅力を、ニュージーランドに広めたい…という思いはありましたが、

「堆肥作りが盛んなニュージーランドには必要はないのかな?」とも思っていました。実際、私も堆肥作りのためにコンポストや、ボカシを使うこともあります。そして、今は鶏を飼い始めたので、私の家では生ごみゼロです。

ところが、現実はー

2023年 Ministry for the Environment(ニュージーランド環境省)によると、ニュージーランドの廃棄物総量は 約 1,760 万トン、そのうち1259万トンが埋め立て等の処分へ向かったという推定データがあります。

そして、現在の埋立処分場は、あと数年で満杯なると想定されており、国をあげての大きな社会問題になっています。

実は、その埋め立てられるゴミのほとんどは、きれいに分別できれば、また命を吹き返し、資材となります。

特に、家庭で排出される生ごみは、私たちが家庭で自然に戻すことができます。キエーロなら(少し手間に感じるかもしれませんが)難しいことではありません。

そして、何よりキエーロは、自然の循環や命の巡りが、自分の目で体感できます。

私は、キエーロを作って売るだけではなく、日常で無理なく生ごみを循環させる楽しさや気持ちよさを届けたいのです。

オフィシャルアドバイザーになることは、人と自然をつなぐ橋渡しのようなもの。

パーマカルチャーな暮らしと仕事を目指す私には、ぴったりな職業だと感じています。

ニュージーランドでの経験と、日本とのつながりを活かして、キエーロの良さを身近に伝えていきたい。

それが私の思いです。