ニュージーランドから「遊・暮・働・学」を共有します、パーマカルチャリストのまりこです!

7月25日(金)今夜は「ごみの学校」のオンラインセミナーに参加しました。

忘れないうちにレビューしたいと思います!

静脈産業とは?

回収されたごみは、どうやって処理されるのか考えたことはありますか?

前回のセミナーでは、プラスチックが外国に送られているお話でしたが、

今回は、日本のゴミ処理場のお話でした。

ここでは、あらゆる科学や物理の仕組みを使って、ごみの分別作業を行います。

この仕組みを静脈産業と言います。

「自然の仕組み」を科学して、機械化して、資材と廃棄に分けていく。

ちょっと私の語彙力がなくて、意味が分からないかもしれませんね。すみません。

例えば、ペットボトルにくっついているキャップのリング。手で取れないし、そのままリサイクルに出しちゃいます。

これって、どうやって分けるのでしょうか?

ちなみに、透明のプラスチックと色付きのプラスチックが混ざってしまうと、リサイクルができなくなりますよ。

だから、しっかりと色分けをする必要があります。

ですから、日本のペットボトルは全て透明です。色付きのペットボトルは外国産なのだそうです。

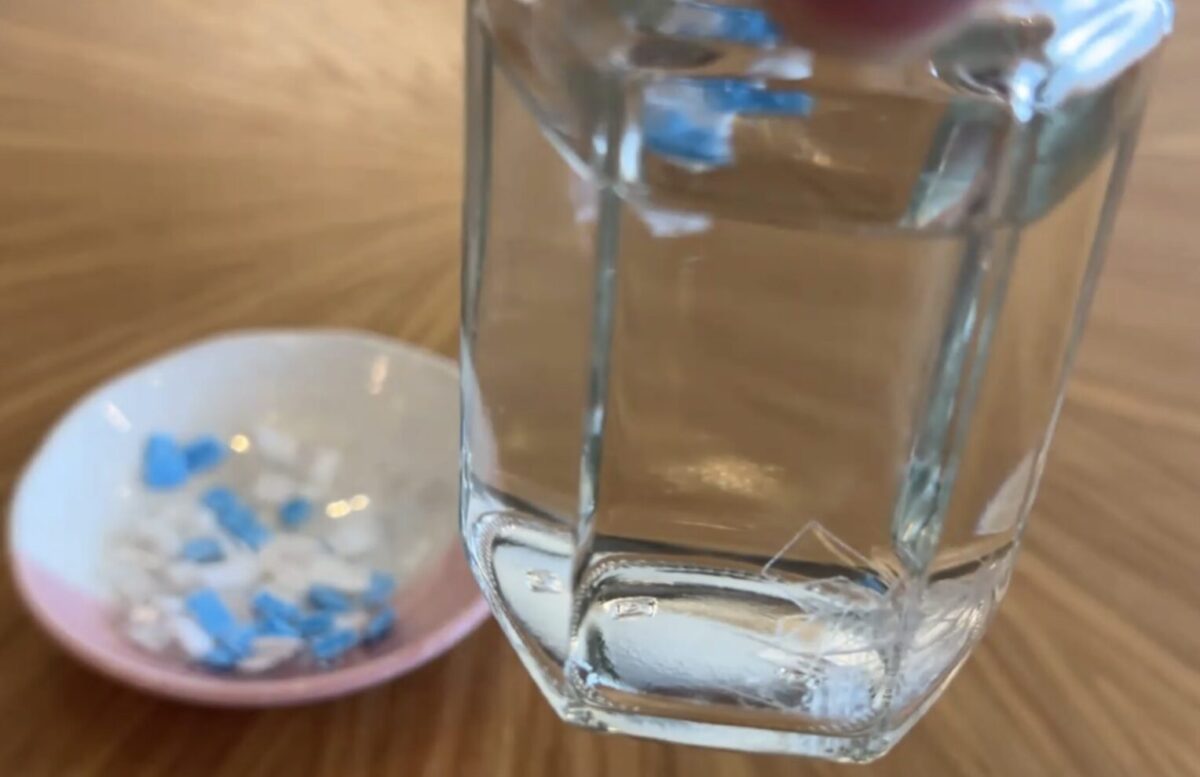

ペットボトルとリングを水に混ぜると…

わかりますか?

水に入れて振ると、色付きプラスチックは浮いていて、透明プラスチックは底に沈みます。

このように、浮力を使って資材を分けることができます。

リサイクルしてごみを資源にするために重要なのは「ごみの分別」、選別技術が重要になってきます。

高度な選別技術のあれこれ

土間(どま)選別

処理場に運ばれてきた袋に入っているゴミを開いて、危険なものを取り除く 職人の目利きにより、袋を開封する前に危険なゴミをキャッチします。

ブルーシートなどの長いプラスチックや、機械に詰まる様なもの、廃棄物(機械に入れてはいけないもの)を機械に入れる前に人間の手で取り除く作業です。

人間の目や手、感覚は、常に重要になります。

ライン選別

ベルトコンベアーに流れてきたものを人間の手で仕分けします。不純物(ライターとか)を取り除きます。

飲み残しや色付きのペットボトルは、何が入っているのか危険なので廃棄です。リサイクルができないので、飲み残しは必ず捨てましょう。

ふるい選別

バリスティックセパレーターという機械で、ふるいにかけられます。

バリスティックセパレーターという機械で、ふるいにかけられます。

大きさでおおまかに素材の種類を分けます。

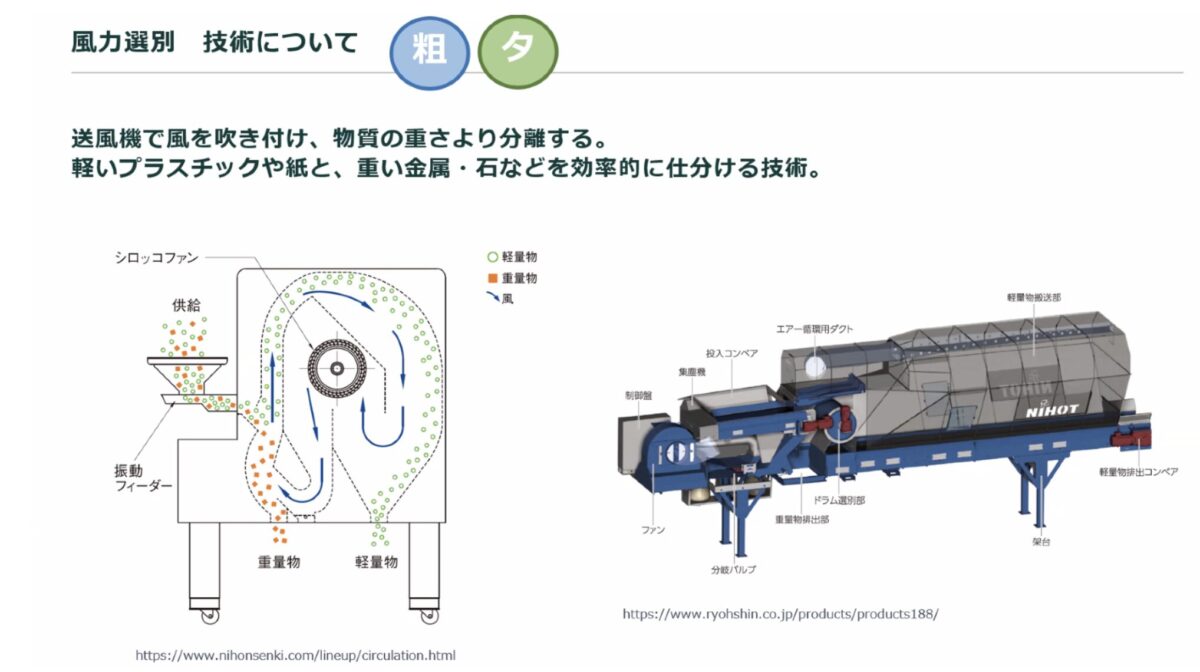

風力選別

風の力で、軽いものと重いものを分けます。可燃性が強い(紙)など、熱資源になります。

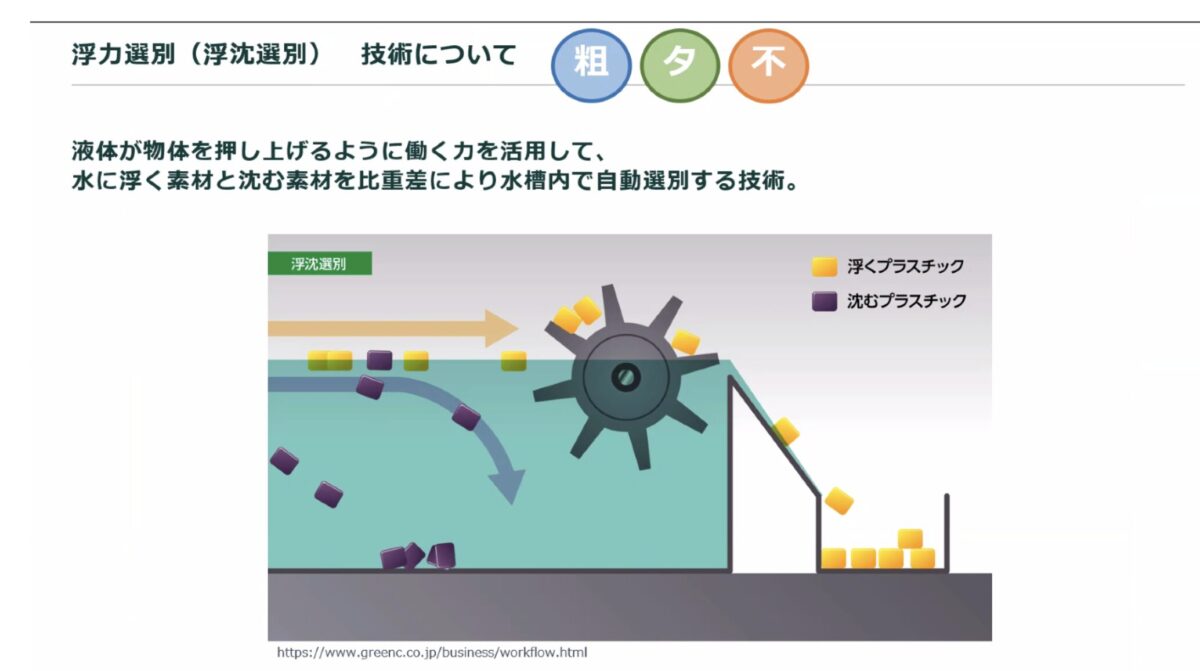

浮力選別

水に入れて浮力で分ける 浮くもの、沈むものを分けます。先ほどのペットボトルのリングを分けたのが、この浮力選別です。

テレビやパソコン、冷蔵庫など、家電ゴミの資源を分けるのがこの工程。

磁力選別

プラスチックのライン選別で、磁力が使われ、鉄や金属を分けることができます。

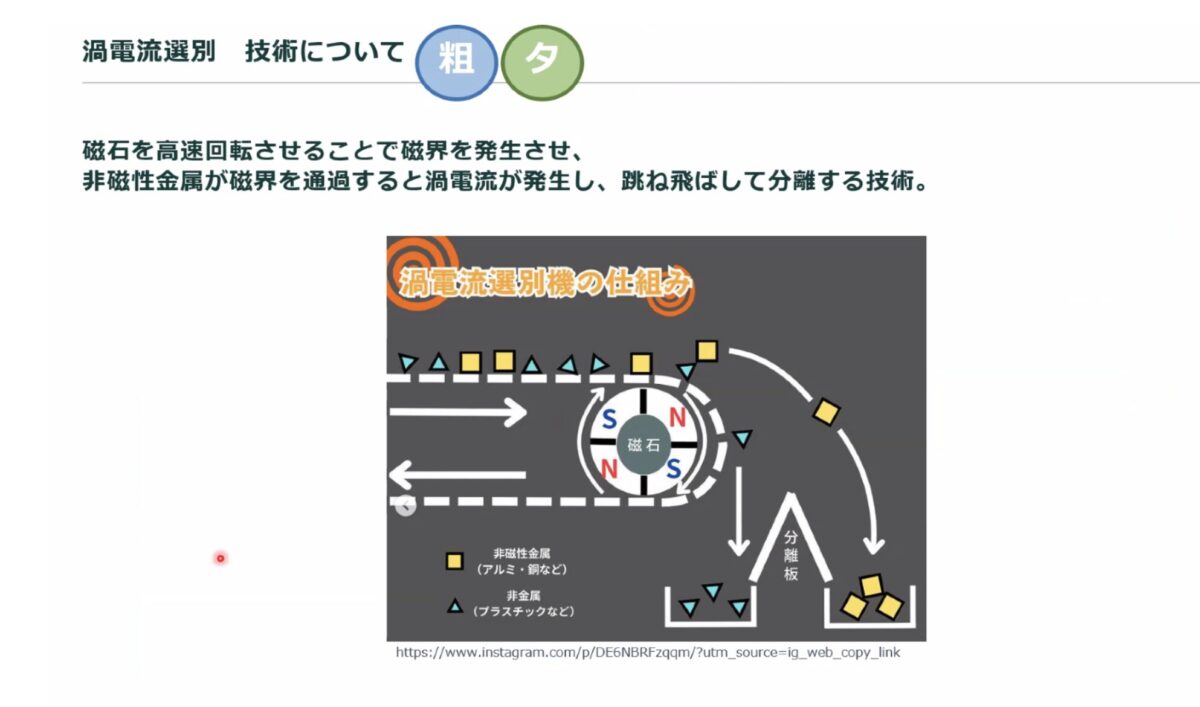

過電流選別

電流で分けるってなんのこと?電気にはさっぱり疎い私には、仕組みはよくわかりませんが、

電流で分けるってなんのこと?電気にはさっぱり疎い私には、仕組みはよくわかりませんが、

この仕組みで、アルミを見つけるようです。

粗大ゴミ回収の最終段階でも使われます。

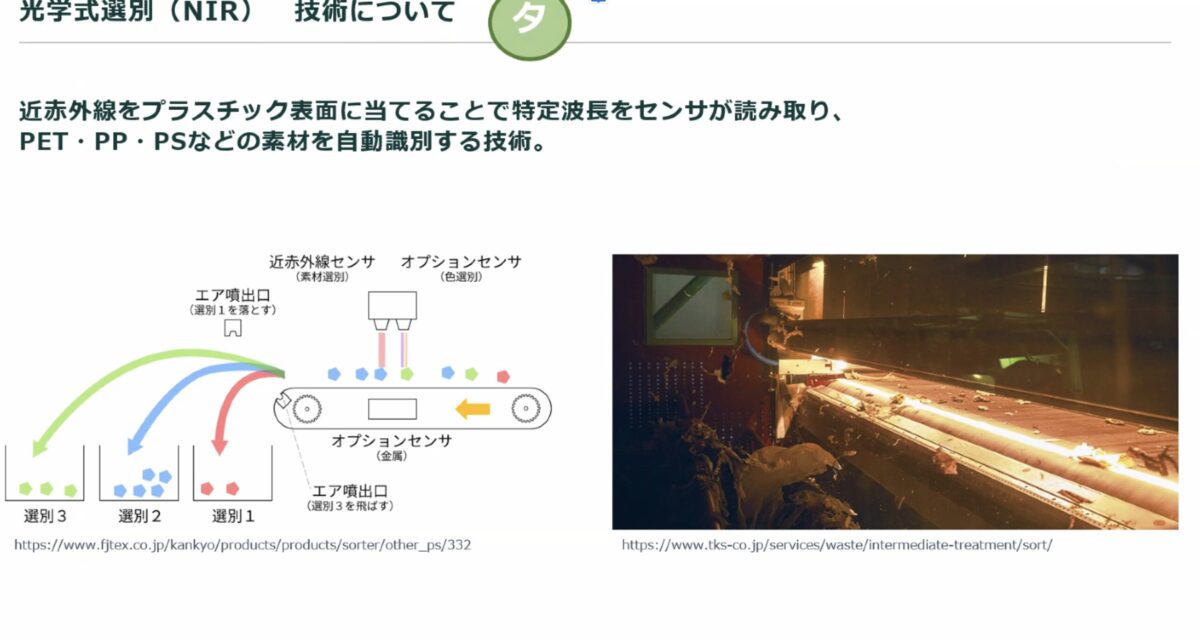

化学式選別

近赤外線(光のセンサー)を当てると、プラスチックの種類がわかるそうです。

近赤外線(光のセンサー)を当てると、プラスチックの種類がわかるそうです。

この機械は高額なので、設置施設は限られています。

今後の課題

私たちの出したごみ、リサイクルが、このようなさまざまな手法を使って細かく分類されていることが分かりました。

それでも、海外はもっとリサイクルが進んでいて、焼却せずに、もう一度資源に戻すことに取り組んでいます。

日本はどうでしょう?

日本は、国土が狭いため、昔からゴミは焼却する仕組みをとってきました。歴史と共に、そういう仕組みになっているのです。

日本が資源を燃やしてしまうことは、諸外国からも指摘されているそうです。

それから、ものを作り出す企業と、ゴミを処理する処理場との分断、秘密主義というところがあり、連携が取れていないという問題もあるようです。

ゴミを出す私たちが、

「ごみ」=汚い、避けたい

という意識がありますよね。

そこで働いている人たちは、表舞台に出ていきたくない…ですよね。

ごみの学校さんは、作業員を「職人」と言われているのも、リスペクトを感じました。

だから、

「ごみをワクワクするものに変えていきたい」

学校行事などで、ゴミ拾いをする子供達って楽しそうですよね。

大谷翔平選手も「ゴミ拾いで徳を拾う」とおっしゃっています。

私も、最近は道端に落ちている「徳拾い」をするようにしています。

無料で徳が拾えるのですから、やらない手はない!ですよね〜

ごみについて考えられる様になると、人は優しくなる気がします。

世界平和とは、ゴミのない世界かもしれません。

👇『ごみの学校』さんのFacebookです!一緒に学びませんか?