「パーマカルチャーを広めたい!」と言いながら、そもそもパーマカルチャーって何?と聞かれると、正直うまく説明できないことが多いです。

なぜなら、パーマカルチャーは壮大な思想すぎて、一言でまとめるのが難しいから。

え、壮大な思想って?

一応、定義的にはこんな感じです。

「パーマカルチャーは、永続的な農業を基に、人と自然が共に豊かになれるような生活や社会をデザインする考え方です。」

……って言われても、さっぱり分からないですよね。

じゃあ、「永続的なデザイン」ってどういうこと?

パーマカルチャーは「パーマネント(永続的)」+「アグリカルチャー(農業)」+「カルチャー(文化)」の造語で1970年にオーストラリアで当時大学の教授をしていたビル・モリソンと教え子のデビッド・ホルムグレンが、持続可能な農業を体験化したことで生まれました。

……ますます分からない。そもそも、英語を訳しただけでは伝わりにくいです。

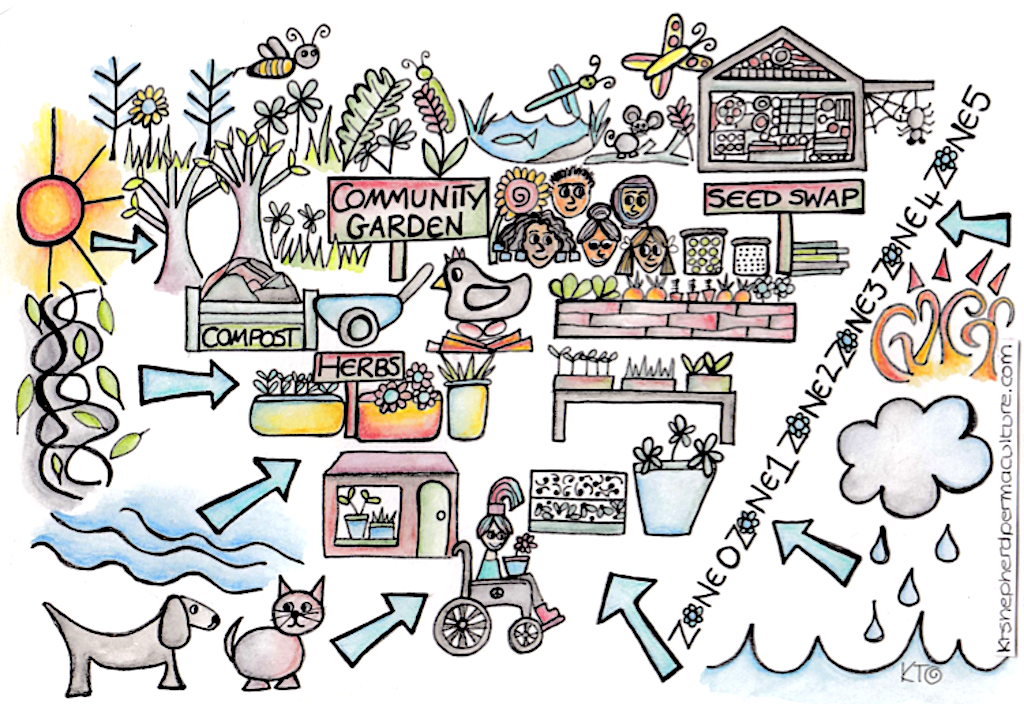

でも、画像で見たら、少しイメージがしやすくなるかもしれません。

illustrated by kt Shepheld Website

このイラストを見て、どう感じますか?

ここに描かれているのは、自分を中心とした農的暮らしです。太陽、水、植物、動物、虫、人、そして家や畑。 すべてがつながって、ひとつの大きな循環を作っています。

この絵から言えることは、自分がまず幸せで満たされること。

そして、その幸せが周りに広がっていくこと。

じゃあ、「自分を満たす」とは?

健康な体を作ること、 体を癒す家や屋根、 安全な水、 美味しい食べ物、 快適な衣服。

それらを得るために、何をしたらいい?

「お金?」

もちろん、お金も大切です。このブログ発信だってネット環境がないとできません。勉強するにもお金が必要です。

でも、お金だけでは本当の幸せは得られませんよね。

お金を求めすぎて、逆に不幸になってしまうこともある。

では、「幸せ」って何でしょう?

どうしたら、幸せになれるのでしょう?

私にとっての幸せは……

静かな場所で、家族とのんびり過ごすこと。 庭で家庭菜園を楽しむこと。 生活に必要なだけのお金を稼ぐこと。 夫と語らう時間を持つこと。 子供の成長に幸せを感じること。 友人とお茶を飲みながらおしゃべりすること。

そんな暮らしが、私にとっての幸せ。

私は、ニュージーランドでガーデニングを通してパーマカルチャーに出会いました。

最初は、自然栽培的なガーデニングの手法をパーマカルチャーだと思っていましたが、学びを深めるうちに、パーマカルチャーガーデンは、パーマカルチャーのほんの一部で序章でしかありません。

パーマカルチャーはサステナブルで循環的な暮らしでなければいけません。太陽と水と土が植物を作り、その植物の根本には微生物が住んでいる。その微生物が出した排出物が栄養となり、植物が育つ。ミツバチは花の蜜を吸いハチミツを作る、鶏は虫を食べ卵を産む。フンはまた土の肥やしになる。地球に住んでいるのは人間だけじゃなくて、生命体全部がつながっているんだよっていう考え方です。昔ながらの自給自足と少し違うのは、自給自足は個人単位で完結するので少し寂しい。パーマカルチャーはお隣近所と上手くやっていく感じです。

基本、自分が好きなことをやる。不得意なことは、得意な人に手伝ってもらう。知識を共有して、解決したことを誰かに伝えれば、幸せが広がっていく。

こんなことを言おうとすれば、スピリチャルだったり、カルトみたいな宗教だったり、マルチにすら聞こえてしまうので、それが未熟な私には説明の難しいところです。

例えば、気の合う仲間が一緒にいると、気楽ですよね。価値観が一緒なので、1人が何かを始めると、周囲がそれに合う何かを提供してくれるとか。スムーズにことが運んだり。

気の合う仲間が集まると、生活が楽しくなりますよね!気疲れしないで、助け合える仲間。

そんな仲間とずっと助け合ってい生きられたら、生きるのがずっと楽になりますよね。

こういうムーブメントって、今はビジネス界隈でも起こっていて、会社に頼らずコミュニティーに所属し、フリーランスで自立した仲間が助け合い仕事や集客をする仕組みがいろいろと作られています。

それもいわゆるパーマカルチャーだと私は思っています。

ただビジネスは、お金が儲かってなんぼ。パーマカルチャーは地球環境に良いかが主軸。

ビジネスでも、「我が社はsdgsに協力しています」なんて、大企業が広告を出していたりするけど、結局は「宣伝」です。「壁に張り出された張り紙」のようなもの。お金で解決できるなら、それはそれでいいですけど。社員やその家族を巻き込んでsdgsに協力して、個人レベルでゴミを出さないぞ!とかは考えないですよね。「会社命令」「社内勧告」が下されれば別ですけど。

実は昔の人はみんなパーマカルチャーな暮らしをしていたのです。

コンビニもプラスチックもなかった時代。車もなく何日も歩かないといけなかった時代を想像してみてください。日本人には欠かせない、味噌や醤油はどうやって作りますか?工場がなかった時代、お金がなかった時代。人間が手作業でコツコツと作っていた時代の暮らし方を想像してみてください。時間がゆっくりと流れていた時代… 人々が語り合っていた時代。それは、世界大戦の前まではどこにでもある普通の暮らしでした。

なぜ、戦後80年でこんなにも変わってしまったのでしょう?海に行けばゴミだらけ。公害、アレルギー、気候変動、どうしたら、元の綺麗な地球に戻せるのでしょうか?

不便だったけど幸せを感じられた時代。一人一人が生きる術を身につけ、周りの協力に感謝して喜びを感じて生きる。

パーマカルチャーの理解を深めるたびに確信しました。

パーマカルチャーこそが答え

とはいえ、生きていれば、暮らしていれば、ゴミは出すし、思いとは反対に楽もしたい。プラスチック製品で身の回りは溢れているし、PCをネットで繋いで発している電波だって、目に見えないことで目を向けずとも、体に不調が起きているのは確かです。年頃の娘は都会に憧れ自分を着飾ることに夢中だし、小さい子にはゲームを与えれば大人しくしてくれているし、大人はその間、自分の時間を確保できる。1時間が2時間、2時間が3時間…いつまでも大人しくゲームをしているから、ついつい私もPC作業…

親子が向き合う時間が確実に減りました。

共働きの両親が疲れて帰宅。子供は赤ちゃんの頃から幼稚園。親代わりに先生が規則通りに躾をするから、間違ったことはゆるされない。

大事なことが失われていると感じます。

「良い会社に就職」を目指して、楽しいことを諦めて嫌なことを一生懸命頑張ってきたのに、運良く有名企業に就職できても自分の学んだことはなんの役にも立たない。

「君のスキルはここでは必要ない」とすら上司に言われてしまう。

なんと人生を無駄をしてきたことでしょうか。

私はニュージーランドでパーマカルチャーに出会い、「まず自分を満たす」と言うことに触れて、救われた気持ちになりました。

昭和生まれの私たちは、自分を押し殺して周りに合わせるように教育されてきましたから。

とはいえ、そんな教育が肌に合わずに、自分のやりたいことに忠実に生きたからこそ、時間を掛けて、今こうしてここにいるのですけども。

パーマカルチャーには、3つの倫理と12の原則というものがあり、指針になっています。

地球に暮らす循環型のアイディアの教本です。

この話は、またゆっくりお伝えできたらと思います。

まずは、あなたにとっての「幸せ」は何かを考えてみませんか?

人にどう思われるかではなく、自分を幸せにする方法を私と一緒に見つけましょう。

パーマカルチャーは、暮らし方そのもの。

それを知ることで、少しずつ、心地よい循環の中に入っていけるかもしれません。